Bibliografia

- «Bollettino d’Arte Galleria Bardi», Milano, a. II, n. 5, marzo 1929

- F. Cangiullo, Visita alla II Quadriennale d’Arte Nazionale. Panorama critico, in «Roma», Napoli, 14 giugno 1935

- C. Tridenti, La Mostra Sindacale Nazionale di Belle Arti a Napoli. Altre considerazioni generali. Pitture e sculture, in «Il Giornale di Napoli», 16 ottobre 1937

- A. Schettini, I pittori alla II Mostra del Sindacato Belle Arti, in «Roma», Napoli 12 ottobre 1937

- A. Schettini, XXI Biennale. Affreschi, ritratti e paesaggi, «Roma», 7 giugno 1938

- P. Girace, Pittori napoletani d’oggi: Carlo Verdecchia, «Roma della Domenica», giugno 1942

- F. Mannocchia, Vetrina d’arte a Giulianova. A zonzo per la galleria della mostra d’arte abruzzese: un maestro, dei buoni ed una pleiade di mediocri, «Il Messaggero», Abruzzo e Molise, 11 agosto 1946

- P. R. [P. Ricci], Verdecchia e Casciaro da Forti, «La Voce», Napoli 23 febbraio 1946

- F. Girosi, Carlo Verdecchia, «Gazzetta delle Arti», ritaglio senza data [ma 1947]

- P. Girace, Elogio della pittura napoletana, «Terrazza», 15 aprile 1949

- Carlo Verdecchia alla Galleria Lauro, catalogo-opuscolo della mostra personale di Napoli 27 febbraio – 9 marzo 1952

- P. G. [P. Girace], Carlo Verdecchia e Mario Cortiello, «L’Unità», 18 novembre 1955

- P. Girace, Carlo Verdecchia alla “mediterranea”, «Roma», 16 novembre 1955

- A. Luchetti, Verdecchia alla Mediterranea, Filosa alla San Carlo A. Luchetti, «Il Quotidiano», 16 novembre 1955

- Note d’arte. Carlo Verdecchia, «Corriere di Napoli», 19-20 novembre 1955

- G. Pani, Il successo della Mostra del pittore C. Verdecchia, «Il Mattino», 16 novembre 1955

- C. Barbieri, Note d’arte. Mediterranea e Medea, «Il Mattino», 24 novembre 1958

- P. Girace, Carlo Verdecchia alla “Mediterranea”, «Roma», 20 novembre 1958

- P. R. [Paolo Ricci], Personale di Carlo Verdecchia, «l’Unità», 23 novembre 1958

- A. Schettini, Note d’arte, «Corriere di Napoli», 23 novembre 1958

- F. Raffaele, Incontro col pittore Carlo Verdecchia, «La Nuova Gazzetta», a. V, n. 2, febbraio 1959

- Carlo Verdecchia nella panoramica della sua recente produzione, «Rinascita Artistica», a XV, n. 12, dicembre 1961

- P. R [Paolo Ricci], Note d’arte. Verdecchia, Venditti ed altri espositori, «l’Unità», 16 novembre 1961

- A. Schettini, Carlo Verdecchia alla “Mediterranea”, in «Corriere di Napoli», 14-15 novembre 1961

- A. Angelini, Carlo Verdecchia alla Mediterranea, «Il quotidiano», 23 gennaio 1964

- C. Barbieri, Carlo Verdecchia alla Mediterranea, «Il Mattino», 20 gennaio 1964

- P. Girace, Verdecchia alla Mediterranea, «Roma», 17 gennaio 1964

- P. Girace, Carlo Verdecchia e Alberto Sughi, «Napoli notte», 15-16 gennaio 1964

- A. Schettini, Cronache d’arte, «Corriere di Napoli», 17-18 gennaio 1964

- Carlo Verdecchia, catalogo della mostra personale, Galleria La Mediterranea, Napoli 15-25 gennaio 1964 (testi di C. Barbieri, P. Girace, P. Ricci e A. Schettini)

- P. Girace, Rassegna di opere di un forte pittore: il lirismo di Carlo Verdecchia, «Roma», 18 febbraio 1966

- Marcia artistica su Roma, in «l’Informatore», a. II, n. 4, marzo 1966

- A. Schettini, Verdecchia alla Mediterranea, in «Corriere di Napoli», 19-20 febbraio 1966

- La forte personalità di Carlo Verdecchia, in «Napoli Notte», 5-6 marzo 1968

- Galleria. Carlo Verdecchia, in «Rinascita Artistica», n. 1, gennaio 1969

- P. Girace, Artisti contemporanei, EDART, Napoli 1970

- P. Girace, “I buoi e l’Abruzzo” di Carlo Verdecchia in una personale dell’artista alla “Mediterranea”, «Roma» 11 febbraio 1970

- A. Schettini, Carlo Verdecchia, «Corriere di Napoli», 15 febbraio 1970

- E. Marcone, Coerenza di un pittore abruzzese: Carlo Verdecchia, in «L’Araldo Abruzzese», n. 13, 4 aprile 1971

- Rassegna di pittori napoletani contemporanei, a cura di G. Madonna, Napoli 1971

- Carlo Verdecchia alla Mediterranea, «l’Unità », 18 gennaio 1972

- C. Ruju, Possibile ipotesi per una Storia dell’Avanguardia Artistica napoletana, E.D.A.R.T., Napoli-Milano 1972

- P. Scarpitti, I ritorni di Carlo Verdecchia, «Il Mezzogiorno. Quotidiano d’Abruzzo», 13 settembre 1972

- A. Schettini, Carlo Verdecchia alla Mediterranea, «Corriere di Napoli», Napoli 15-16 gennaio 1972

- P.G. [P. Girace], Verdecchia alla “Mediterranea”, «l’Unità», 29 gennaio 1974

- P. Palma, Ritorno di Verdecchia a Napoli con una “personale” alla Galleria Mediterranea, in«Gazzetta di Salerno», 14 aprile 1977; lo stesso in «Gazzetta di Teramo», 10 aprile 1977 e «Gazzetta di Pescara», 10 aprile 1977

- L. Manzi, Carlo Verdecchia, in «Quadrante delle arti», nn 1-2, gennaio 1978

- P. Scarpitti, Un grande artista atriano: Carlo Verdecchia, in 8 Certame itinerante di poesia dialettale, Atri 1978

- A. Schettini, Cento pittori napoletani, III, Sograme, Napoli 1978

- C. Munari, D. Rea, C. Ruju, Linea figurativa napoletana 1930-1980, Centro D’Arte Serio, Napoli, 1981

- M. Bonuomo, Intervista a Carlo Verdecchia, «Il Mattino», Napoli 16 dicembre 1982

- C. Munari, La pittura di Carlo Verdecchia, Centro D’Arte Serio, Napoli, 1982

- D. Rea, Una pittura fatta di terra, «Il Mattino», 25 novembre 1982

- D. Rea, Ricordo di Carlo Verdecchia a due mesi dalla scomparsa. Maestro contadino, «Il Mattino» 28 maggio 1984

- D.Rea, Carlo Verdecchia e la sua terra infinita, Stampa L.A.N., Atri, 1986

- A. Di Felice, Omaggio a Carlo Verdecchia, «Il Tempo», Abruzzo, 17 gennaio 1991

- I. Valente, Carlo Verdecchia, voce biografica, in La pittura in Italia. Il Novecento, a cura di C. Sisi, Electa, II, Milano 1992, pp. 1104-1105, [ed. f.c. 1991]

- A. Calabrese, M. Maiorino, Arte italiana contemporanea, La Ginestra, 1993

- G. Di Genova, Storia dell’arte italiana del ‘900, generazione primo decennio, Edizioni Bora, 1996

- G. Di Genova, G. Gigliotti, G. Zunica, Carlo Verdecchia, 1905-1984, Edizioni De Luca, 1998

- Cava de’ Tirreni 1998: Ultime atmosfere del Novecento italiano. La mostra di Cava del 1948 tra “novità” e “ritardi”, a cura di A. P. Fiorillo, Electa, Napoli 1998

- Ottocento e Novecento, due secoli di pittura a Napoli, Galleria “La Mediterranea” di Napoli, con intervista di M. Picone Petrusa a Nello e Saverio Ammendola, Electa, Napoli 1999

- Pieve di Cento, Museo d’Arte delle Generazioni italiane del ‘900 “G. Bargellini”, Catalogo delle collezioni permanenti, a cura di G. Di Genova, Bora, Bologna 1999

- Napoli 2000: Arte a Napoli dal 1920 al 1945. Gli anni difficili, a cura di M. Picone, Electa, catalogo della mostra di Napoli, Napoli 2000

- I. Valente, Carlo Verdecchia, voce biografica, in Napoli 2000, p. 353.

- M. Picone Petrusa, La pittura napoletana del Novecento, Sorrento/NA, Franco Di Mauro Fditore, 2005

- G. Cassese, Carlo Verdecchia, voce biografica, in Picone Petrusa 2005, p. 522.

- A. La Gala, Il Vomero dei pittori, Guida, Napoli 2008

- Napoli 2010: Novecento, catalogo della mostra alla Galleria Vincent, Stampa Cangiano, Napoli 2010

- I. Valente, Un secolo di “novecento”, tra collezionismo privato ed esposizioni pubbliche, in Napoli 2010: Novecento, catalogo della mostra alla Galleria Vincent, Stampa Cangiano, Napoli 2010

- I. Valente, P. Del Cimmuto, Carlo Verdecchia, 1905-1984, Edizioni Vincent, 2010

- I. Valente, Carlo Verdecchia, un maestro del Novecento, 2011

Linea figurativa napoletana 1930-1980

di Carlo Munari, Domenico Rea, Ciro Ruju - Centro D'Arte Serio - 1981

“Di fronte alla pittura di Carlo Verdecchia subito s’avverte una profonda misura di civiltà. Si avverte che, in essa, sono andate depositandosi negli anni, nei decenni, i portati di una cultura non passeggera, non caduca, ma divenuta matrice, prima che di una modalità operativa, di un atteggiamento umano. D’origine abruzzese, Verdecchia ha custodito gelosamente le memorie della realtà contadina della sua terra meravigliosa ed aspra, e tuttavia non ai suoi esteriori sembianti egli s’è accosto, ma l’ha penetrata bensì con lucida intelligenza e, insieme, con trepidante amore filiale. Credo non sia affatto azzardato affermare che in ogni suo dipinto l’artista celebra un rito agreste: gesti antichissimi che si ripetono nella quotidianità; fatiche consumate sullo sfondo di un ambiente che pare immutato, selvatico e tenero insieme, e comunque indenne dalle contaminazioni tecnologiche e consumistiche; e sentimenti altrettanto antichi, i quali per la loro genuinità sanno di consistenza terragna. […]

Se impossibile è riassumere in una breve nota la vicenda di Carlo Verdecchia – la trama fitta delle sue ricerche, le scoperte e le esperienze – un dato tuttavia va evidenziato, il quale costituisce di essa il leit-motiv: la sua curiosità intellettuale, la sua deliberazione cioè di conoscere e approfondire i territori di una cultura riconosciuti affini e perciò irrinunciabili. A badar bene, ad inquisire oltre la scorza delle immagini, si comprende come Verdecchia certo non si sia limitato all’intelligenza di situazioni nostrane dai Macchiaioli, per dire, al naturalismo di Palizzi – ma abbia altresì scandagliato zone più ampie e più prossime nel tempo. Che cioè cubismo ed espressionismo non abbiano rappresentato per lui incontri appena casuali, che la loro sintassi, ed oltre la sintassi le loro motivazioni più interne e obbliganti, siano state meditate fino in fondo. Che inoltre taluni «costruttori» proposti dalla cultura moderna, da Cézanne a Permeke (e si noti l’ampiezza e la varietà degli interessi) abbiano avuto incidenza non lieve nella formazione dell’artista, il cui realismo appunto s’affranca da ogni limite locale. […]

Nonostante la diversità d’intenti e di linguaggio, quell’antica raccomandazione di Braque, secondo la quale l’emozione deve costringersi ad una regola, appunto mi torna dinanzi ai dipinti di Verdecchia, giacché anche in essi ciò che era effimero e fuggevole, e cioè l’emozione, s’eterna in virtù della regola: di una cadenza stilistica ormai da molto tempo conquistata e perseguita quindi con puntigliosa coerenza. […] Verdecchia celebra in ogni suo dipinto un rito agreste: è il prodigio reso possibile dall’alto grado di decantazione cui il dipinto è stato sospinto. E’ la decantazione che presiede ai suoi paesaggi: duri profili di monti che s’inscrivono in cieli turgidi o corruschi, o dolce declinare di colline verso pianure lievitanti di atmosfere primaverili, o carraie che scivolano come biscie su erte scoscese, o casolari di vecchia pietra accosti ad alberi e cespugli. Che presiede alle sue scene campestri animate da contadini e pastori, percorse da buoi aggiogati o da cavalli a briglia sciolta, nelle quali la fatica dell’uomo non è dissimile alla fatica dell’animale, in un secolare corso di operazioni attese alla sopravvivenza. Che presiede infine alle sue figure femminili, assorte nella meditazione eppure sostanziate d’una rattenuta energia che le accomuna alla pianta e all’animale, poiché nel prolificare esse obbediscono alla legge fatale imposta dalla natura. […]

Nel contesto della moderna pittura napoletana, Carlo Verdecchia si qualifica fra i più alti cantori della civiltà contadina. L’intera sua opera si scandisce sul ritmo di un’egloga che insorge da sostrati sacrali, attestando il legame che vincola l’artista a una terra, e agli uomini che in quella terra vivono, faticano, muoiono. Legame d’amore e d’intelligenza, legame di solidarietà partecipante e tuttavia escluso a passioni ideologiche, a settoriali giudizi. Un legame di sangue dal quale sortisce il fluido della verità poetica.”

Domenico Rea

La pittura di Carlo Verdecchia

di Carlo Munari - Monografia - Centro D'Arte Serio - 1982

“[…] Notare che Verdecchia s’innesta nel corso della moderna pittura napoletana di radice figurale significa fare constatazione esatta e tuttavia generica. E constatazione comunque restrittiva, giacché, se l’opera di Verdecchia dispone di connotazioni collocabili in un contesto di cultura autoctona – napoletana e, in senso più lato, meridionale – essa trattiene anche componenti che trascendono le geografie locali, per porla in diretta relazione con le esperienze vitali della contemporaneità.

Ciò per dire che Verdecchia costituisce un caso che sollecita estrema attenzione. Che sollecita soprattutto l’attribuzione di una dimensione senz’altro più ampia di quella in cui, forse per miopia critica, è stato troppo a lungo irretito.

In effetti Verdecchia rimane l’attendibile testimone di una civiltà contadina d’arcaici tratti, ma la sua testimonianza si cadenza in un linguaggio nel quale confluiscono linfe culturali molteplici, attestando appunto dell’artista la complessità degli interessi estetici. […]

[…] un artista che con immediatezza si sarebbe dovuto imporre giusto per il suo risoluto ripudio di ogni corruzione provinciale dei linguaggi: poiché ritengo che pochi, come Verdecchia, abbiano avuto tanta dimestichezza con una cultura sovrannazionale; e, per di più, che pochi, come lui, si siano posti nei confronti di quella cultura con coscienza critica tanto lucida da evitare il rischio di restarne succubo, di soggiacere a ipoteche che avrebbero infirmato il naturale evolvere del linguaggio. […]

Nella sua casa di Atri e nelle campagne attorno, fra il Gran Sasso che chiude l’orizzonte e l’Adriatico che s’allarga in luce gloriosa, Verdecchia si riconosce fin nell’ultima fibra poiché il suo ritmo interiore pulsa sul ritmo stesso di questo paesaggio in un’aria di eterno presente che abolisce gli stacchi del tempo e favorisce il ritorno alle fonti primigenie, cristallizzate del resto in ogni umana manifestazione, nelle imprese maiuscole che giganteggiano e in quelle umili e oscure che pur hanno lasciato traccia non fugace.

A questo proposito tornano le parole dettate alcuni anni fa da Pasquale Scarpitti: «Verdecchia, un pittore che ha trovato nell’Abruzzo le ragioni dei suoi contenuti, ma che queste ha sviluppato enucleandole in un discorso più ampio, universale, che abbraccia la condizione eterna degli uomini radicati alla terra in un paesaggio dalle profondità storiche. E, interpretarlo diversamente, sarebbe tradire la sua pittura, quei suoi tagli compositivi, quei colori, quella sua forza tutta moderna. E, la sua, si farebbe pittura piacevole soltanto, ed invece fa pensare, ed ha il respiro del tempo, e ci ripropone, con l’arcaicità delle figure, il senso dell’eterno, la vacuità dei sentimenti effimeri, la forza di seguitare a vivere».

Scarpitti aggiungeva che Verdecchia «a Napoli deve sentirsi come sradicato, in esilio, magari un esilio indispensabile per quella carica di memorie e nostalgie che vi accumula durante l’anno» e lo induce poi a fare ritorno. […]

Com’ebbi ad osservare in altra occasione, credo non sia azzardato affermare che in ogni suo dipinto Verdecchia celebra un rito agreste convocando gesti antichissimi che si ripetono nella quotidianità, fatiche consumate sullo sfondo di un ambiente immutato, selvatico e tenero insieme, e comunque indenne dalle contaminazioni tecnologiche, e sentimenti altrettanto antichi che sgorgano puri come acqua sorgiva. […]

Dipinto dietro dipinto Verdecchia sembra ribadire una propria persuasione d’ordine mentale. Che la luce, allora, s’involi leggera, a pelo, si direbbe, delle superfici cromatiche – come accade ad esempio in certe vedute panoramiche di colline – o che s’innervi nel pigmento stesso accentuando la plasticità delle forme – come accade nelle rappresentazioni di uomini e di animali – o che svapori, infine, nell’immensità di un cielo che ha la scabra tessitura della terra o della roccia, sempre unitario è il governo dell’opera, e diretto a trasformarla in specchio di un supremo incantamento.

In tal modo, dinanzi all’osservatore, queste immagini si adergono in solenne monumentalità: come antichi affreschi emergenti da muri dimenticati, come vetuste raffigurazioni affioranti da indicibili lontananze e tuttavia attuali al punto da coinvolgerlo con immediatezza, da immetterlo nel cuore del rituale evocato. […]

Nell’ampio corpus dell’opera di Verdecchia sono circoscrivibili alcune tematiche in ragione delle quali l’opera stessa potrebbe venire suddivisa in cicli chiaramente definiti. Accade però che uno stesso motivo non venga svolto in un preciso arco di tempo ma ripreso bensì, e approfondito, anche a distanza di vari anni. Un’impresa che si ponesse quale scopo un’accettabile classificazione diverrebbe dunque, più che difficile, rischiosa in quanto potrebbe ingenerare confusione circa le intenzionalità che l’opera hanno generato.

A questo punto, perciò, in luogo di riferirsi a specifiche tematiche mi sembra il caso di evidenziare un altro dato caratterizzante l’opera di Verdecchia: la figura umana assunta in termini architettonici destinati ad articolarsi nello spazio in continua, inesausta varietà di formulazioni. […]

In tanti anni di lavoro mai Verdecchia è incorso in quelle forme di autocopismo che tanto frequentemente si ritrovano anche in artisti provveduti, in quella devitalizzata ripetizione di schemi che denuncia la carenza dello scatto creativo. All’opposto, sempre Verdecchia ha legittimato proprio gesto alla luce di una inalienabile necessità dello spirito: una ulteriore conferma della sua divisa morale e della vitalità della sua fantasia. […]

Case e pietre sono recepite da Verdecchia come entità differenziate, ciascuna pulsante per una propria esistenza, quali presenze significanti contenuti che rimandano a una umana vicenda. Sulla stessa prospettiva sono accostati gli oggetti assunti a ingredienti formali delle «nature morte», termine che qui si adotta cedendo alla consuetudine del vocabolario ma che, a dir vero, proprio non s’attaglia alla composizione dell’artista nella quale nulla giace nell’inerzia e tutto, per contro, segnala una pluralità di vibrazioni emotive, un continuo palpito vitale. […]

Ciò a documentare, seppure fosse necessario, la molteplicità delle corde che Verdecchia è in grado di arpeggiare. E a confermare, anche, in quale misura a lui s’adegui ciò che il Badt ebbe a dire di Cézanne, e cioè che la sua partecipazione «scaturisce da una contemplazione delle cose spontanee e comprensiva» in quanto anche Verdecchia «anziché cercar di avvicinare la finitezza del soggetto all’infinità della natura, accetta tale infinità come presupposto, come grandezza intrinseca alla raffigurazione». […]

[…] nella sua lunga vicenda Verdecchia ha dimostrato una applicazione assidua a tutti i livelli: emotivo, intellettuale e, appunto, morale. Solo così egli ha potuto conchiudere nell’opera un sostrato di humanitas tanto pregnante.

E’ l’humanitas che si identifica nelle figure dei contadini, dei pastori e dei carrettieri d’Abruzzo, in questo stuolo di umili e di anonimi colti in una fissità tanto stupefatta da rammemorare l’iconografia sacra di secoli remoti; che si identifica nelle case d’antica pietra sulle quali si sono stratificate intere storie di famiglie, un oscuro viluppo di destini; infine nei brani di un paesaggio dove aspri profili di monti e dolce declinare di colline e lembi estremi di mare, esaltati da solare luminosità, chiudono il teatro in cui, giorno dopo giorno, le esistenze si consumano in un inesausto intrecciarsi di fatiche e di speranze, di sofferenze e d’amore.”

Carlo Munari

Carlo Verdecchia e la sua terra infinita

di Domenico Rea - Mostra Antologica, Palazzo Vescovile, Atri - Stampa L.A.N. - 1986

“[…] Fu Verdecchia un artista nel vero senso della parola, fedele a sé e alle sue tematiche, indenne da quegli sperimentalismi o quelle invenzioni retoriche che se non appoggiate a una scelta e a un mestiere precisi finiscono col divenire la più pesante delle ipoteche che le arti figurative pagano a nostro tempo. […], di Napoli egli conservò nel tempo – anche quando si trasferì definitivamente ad Atri – gli accesi e assolati orizzonti, quelle tinte in cui l’ombra e la luce creano imponderabili assonanze e analogie. E furono questi i contrappunti da aggiungere e assemblare ad altre tematiche, quelle di un mondo arcaico e contadino rivisitato fra alberi e piante, paesaggi dell’anima e del rimpianto.

Verdecchia fu come Palizzi pittore bucolico. E avvertì con religioso stupore i caratteri di una terra la cui asprezza e la cui fatica possono trovare attimi di sospensione e di magica tregua. E in quelle campagne assolate, su cui una liquida pioggia di luce si ferma radente fra zolle e fronte a disegnare chiaroscuri e ombre, risentì quasi il frinire delle cicale e dei grilli, l’unica vita avvertibile nel chiarore meridiano. Spento il dolore che si paga alla campagna, spenta l’incertezza che ne fa dipendere il frutto dal contingente, restano le vacche (quelle stesse che da bambino vide con suo padre veterinario) a brucare l’erba, chine sotto alberi in fiore o già toccati dall’autunno.

E s’apre in questi paesaggi la stupenda varietà cromatica delle sue immagini fatte di tinte su tinte, di toni su toni. Quasi in scene da presepe o da antica parabola si stagliano i suoi umili: i chierichetti inginocchiati in preghiera, gli ignudi fanciulli pescivendoli, le sue popolane pensose e indifferenti, i suoi pastori messi a guardia del gregge, i suoi contadini piegati su immobili campi. […]

Una Napoli inizio del secolo e un Abruzzo da età dell’oro aprono e chiudono la circolarietà di un racconto che è fatto di impalpabili frasi, di tracce che ti scavano dentro cieli sopiti, pezzenti in processione, «vinti» sotto il peso di una loro intangibile sconfitta. Un mondo popolaresco che trova il suo riscatto in una sorta di aristocratica distanza posta fra sé e l’osservatore e che è capace di vestirsi degli orpelli suntuosi di una miseria regalmente portata. E ristabilisce cosi i termini di un discorso che sa essere rivoluzionario e partecipe, che può divenire denunzia senza darlo ad intendere. E assorbe in sé altre tendenze: la Scuola di Posillipo, macchiaioli, certa stesura cromatica dell’impressionismo francese, i randagi scugnizzi che incontri in tanta pittura dell’Ottocento e che stanno a guardarti con occhi sfrontati come avviene quando guardi negli occhi chi non ha più nulla da perdere. […]

Si prendano come esempio le tele che Verdecchia dedica a figure muliebri. Queste immagini attraversano e travalicano la nostra esperienza per farsi simbolo della femminilità. Chiuse nel loro universo non si danno pena di raccontarlo e piegano corpi adolescenti o membra già segnate dagli anni alla loro esperienza che proprio perché incomunicabile, diventa castissima e verginale. E le incontri all’improvviso, sotto un cielo acceso d’agosto, in un interno segreto, allo specchio, sul divano, a pettinarsi, a parlare, a dormire.”

Domenico Rea

Arte italiana contemporanea

di Angelo Calabrese, Mario Maiorino - La Ginestra - 1993

“Verdecchia svolge la sua attività di pittore seguendo la spirale del Novecen to Ta quale esprime il colore c la bonaria umanità. Questo vivere nel filone postimpressionista, senza tuttavia farsi investire da movimenti sperimentali del più moderno che negli anni ’20 infiammarono gli animi di molti giovani artisti – può rappresentare un titolo di merito nel senso che il Verdecchia pur restando sulle rive del «moderno», ha tenuto a rappresentare se stesso, diciamo con una sorta di «poesia» del colore, alimentata dalla sua personale, connaturata, vocazione di pittore.

“Verdecchia svolge la sua attività di pittore seguendo la spirale del Novecen to Ta quale esprime il colore c la bonaria umanità. Questo vivere nel filone postimpressionista, senza tuttavia farsi investire da movimenti sperimentali del più moderno che negli anni ’20 infiammarono gli animi di molti giovani artisti – può rappresentare un titolo di merito nel senso che il Verdecchia pur restando sulle rive del «moderno», ha tenuto a rappresentare se stesso, diciamo con una sorta di «poesia» del colore, alimentata dalla sua personale, connaturata, vocazione di pittore.

Se passiamo in rassegna le sue opere, quelle mettiamo che abbiamo adesso, sott’occhio, notiamo in prima battuta una particolare affezione al mondo della gente umile, semplice e piano che dal pio bove al mite contadino, alla paziente rassegnazione delle donne al mercato, alla serena, dimessa immota, attesa delle amiche, sembra rivolgersi a menti incolte e povere. Verdecchia privilegia il mondo bucolico pervadendolo di tenera attenzione per mostrarcelo con dolcissimo amore, quasi a indicare quel «memento homo pulvere tu es…», dei sacri testi. Egli sa di sorgere dalla «buona terra» e come ogni creatura, a essa deve tornare, pertanto tutto ciò che all’epoca sua – o ad ogni epoca – vive, esso proviene dalla campagna: è là di fatto, dove germoglia la pianta, dove il sole infiamma le messi e la pioggia, casta e pura, le irrora; è là dove le bestie e con loro la gente, ritrova una sorta di santità che altrimenti, al di fuori di quei sacri luoghi, è smarrita. L’osservatore attento, adesso si emoziona dinanzi a quelle macchie di colore che ritroviamo talora, nei maestri toscani: del secondo Ottocento, a quel tratto a penna, accentuato, ma preciso che la memoria in se medesima completa e sente vibrare, soffuso ovunque da un fluttuare di lieve malinconia come se le persone e perfino il paesaggio venissero attraversate da un indicibile turbamento, forse più spinto alla rassegnazione, nel senso epperò, di devozione o di ossequio che non alla ribellione. In fondo, se potessimo immergere una sonda nel profondo e incognito magma di ogni creatura, cosa vi troveremmo se non la insuperabile fragilità dell’homo sapiens che niente può contro le ingiurie, le offese, le arroganze dei tiranni di questa lacrimosa valle?”

Giovanni Nocentini

Storia dell'arte italiana del '900 - Generazione primo decennio

di Giorgio Di Genova - Edizioni Bora - 1996

“Dal canto suo Verdecchia, che fu anche dedito con n profitto all’incisione, nel dopoguerra dette sfogo al suo temperamento istintivo che gli fece adeguare il robusto colorismo ad un’intensità di osservazione della realtà, che, tolti alcuni momenti […], al fondo manteneva sempre quel senso di drammaticità del vivere contadino, che talvolta rendeva rude anche il suo pennelleggiare intriso di michettismo, ma pure di certo espressionismo che riusciva a ricompattarsi con esiti postimpressionisti, memori negli accenti grotteschi forse di Rouault (Figure al circo, 1960; La chiamata allo spettacolo, s.d.), mentre nei soggetti con mucche a riemergere erano memorie palizziane, con qua e là scarti verso esiti manciniani (Chierichetto, 1965; Chierichetti, s.d.). Tutti questi ingredienti erano tuttavia rielaborati dal pittore di Atri con una vigoria esecutiva che qualche volta rimaneva impigliata nel limbo della mancata decantazione necessaria, ma che nei casi meglio controllati davano sapore alla poetica di Verdecchia, ancora permeata, al di là delle scene di vita familiare, di quelle stratificazioni del sociale che avevano Ispirato la temperie dei romanzi di Ignazio Silone.”

Giorgio Di Genova

Carlo Verdecchia, 1905-1984

a cura di Giorgio Di Genova, Guglielmo Gigliotti, Giuseppe Zunica - Mostra - Palazzo Ducale, Atri - Edizioni De Luca - 1998

“[…] Essendo nato ad Atri ed essendosi formato a Napoli, dove divenne per di più sodale del pugliese Giuseppe Casciaro paesaggista che aveva mutuato da Michetti la tecnica del pastello, Carlo Verdecchia non poteva che coltivare una pittura attenta al vero, come appunto ha fatto per tutta la sua lunga attività, che trovo con sensi nell’ambiente napoletano, dove ancor oggi, e in misura maggiore che non in altri centri, sopravvivono ed hanno fortune commerciali quelle istanze veriste discendenti dai succitati pittori affermatisi nella seconda metà dell’Ottocento con propaggini nel Novecento.

Con questo non si vuol dire che il pittore […] sia rimasto insensibile a certe folate che dall’estero o da altre parti dell’Italia di tanto in tanto spiravano sulla pittura figurativa, influenzando e modificando certi assetti espressivi. Tuttavia, quando ne ha accolto talune suggestioni, Verdecchia l’ha fatto sempre con discrezione senza intaccare più di tanto quel robusto credo nei confronti del vero che l’ha sorretto per tutta la sua vita. […]

A ben considerare, i citati timidi aggiornamenti in Verdecchia non rimasero senza seguito. E non perché riaffiorarono in seguito […], ma perché, a mio avviso, contribuirono alquanto a far sì che egli obbedisse con maggior rigore alle leggi che governano la pittura, quelle leggi, cioè, che antepongono alla verità illustrativa di ciò che sta da vanti agli occhi i ritmi delle pennellate, l’atmosfera cromatica, il taglio spaziale, tutti elementi che costituiscono le fondamenta del mestiere e del linguaggio pittorico. E proprio a tale tirocinio credo vada attribuito il piglio, talvolta pressoché espressionista, che certe opere a partire dagli anni Cinquanta hanno assunto nel tempo, preparando il terreno a quella libertà del pennelleggiare che negli anni della maturità ha determinato, al fine di rendere più spontanea e fresca la presa pittorica sul soggetto, un linguaggio diretto e sciolto secondo un’ottica che deve molto ad un personale recupero del post-impressionismo. […]

Verdecchia è a tutti gli effetti un pittore meridionale, sia in quanto legato alla sua terra d’origine, in cui vanno trovate le radici della sua passione per gli animali, sia in quanto partecipe del versante della pittura napoletana. E ciò ha, naturalmente, nociuto, come anche è stato per altri della sua stessa generazione (Brancaccio, Striccoli, Chiancone, il Buchicco e l’ancora attivo e quasi centenario Bresciani), alla sua conoscenza «extra moenia» di Napoli e dell’Abruzzo, nonostante avesse cominciato il suo cammino di pittore sul piede giusto, con la mostra tenuta nel 1929, appena ventiquattrenne, nella galleria di quel «talent scout» che fu il fascista Pier Maria Bardi, il quale fu prima di combattere le sue battaglie a favore dell’architettura razionalista, sostenitore dei Chiaristi e dei Sei di Torino, ai quali proprio nel ‘29 aprì gli spazi della sua galleria. […]

Il suo sguardo sul mondo circostante, che spesso si posò sugli amati animali, soprattutto i «pii» buoi che attraversano la sua produzione come una strada maestra, da cui si diramano, tra le aie in cui fieri galli spadroneggiano, le viuzze attraversate da qualche cavallo, non trascurò l’universo domestico, nei soggetti di genere, quali il paesaggio, con puntate sulle marine, sugli orizzonti chiusi dalle montagne, sui passaggi creati da imponenti pendii rocciosi e su angoli coperti di neve, talvolta restituiti con una pittura addirittura franta, nonché le vedute paesane e quelle della Cattedrale della sua Atri, la cui facciata, forse per contagio contratto da Monet, autore della strepitosa serie delle Cattedrali di Rouen, il nostro scrutò in vari momenti e varie ore del giorno […], né la natura morta, soprattutto ittica, non certo per ossequio alla tradizione napoletana instaurata nel Seicento da Giuseppe Recco, bensì per dar sfogo a certe personali vampate, in qualche misura probabilmente riconducibili a Soutine, che sicuramente aveva sbirciato per i dipinti con chierichetti. […]

Quello dei buoi e delle mucche costituisce un vero e proprio leit-motiv della pittura del Verdecchia animalista, un leit-motiv di presenze candide che, tuttavia, hanno ombre nella mucca pezzata di «Mungitura» del ’63 e un totale buio ne «La vacca nera» del ’77, un leit-motiv che conferma quanto il cordone ombelicale che legava Verdecchia al mondo delle sue origini sia rimasto intatto per tutta la vita, facendolo essere, almeno per quanto attiene ai soggetti, più pittore abruzzese che non napoletano. […]

In tutta la sua esistenza Verdecchia ha restituito attraverso le immagini della sua pittura le scene e la vita di tuti i giorni. La vita della terra che gli aveva dato i natali, la vita dei suoi cari, in una parola la vita che lo circondava e che talvolta, forse quando l’esistenza e l’apparenza gli sembravano assurdamente distanti e contraddittorie, per non dire ridicole, ha tentato di interpretare per le vie dell’allegoria. Sul mondo circostante egli ha riversato il mondo che era in lui, quasi condividesse da pittore l’affermazione di Geraghty, il quale sosteneva che «principio di ogni attività letteraria e la riproduzione del mondo che mi circonda per mezzo del mondo che è in me». In questo rispecchiamento del suo io nel mondo esterno non poteva mancare una perscrutazione di sé stesso di fronte allo specchio reale. Ed infatti la sua produzione è costellata da una serie di autoritratti che progressivamente si snodano nel tempo, da quelli della giovinezza, ancora pregni di quell’esuberanza tipica nelle persone che covano grandi progetti (ed il descritto «Autoritratto» esposto nel ‘29 alla Galleria Bardi ne è un esempio), a quelli della maturità, più riflessivi, giù giù fino a quelli della vecchiaia, nei quali la temperie drammatica è magistralmente tutta condensata nell’acutezza interrogativa dello sguardo.”

Giorgio Di Genova

Carlo Verdecchia, 1905-1984

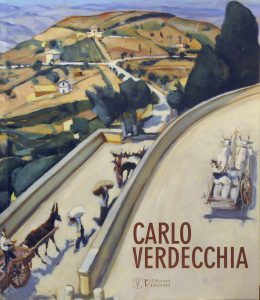

a cura di Isabella Valente, Pasquale Del Cimmuto - Mostra Antologica - Museo d'Arte Contemporanea, Palazzo San Domenico, Francavilla al Mare - Edizioni Vincent - 2010

“«Da solo ho lavorato il mio campo; m’era necessaria una ragione di vivere, ma non ho mai ingannato la pittura»; una celebre frase del «fauve» Vlaminck, richiamata a suo tempo dal critico Piero Girace in riferimento a Carlo Verdecchia. Girace riscontrava in questa riflessione il carattere del pittore abruzzese; io vi trovo il nerbo della poetica di un uomo che affronta la natura in solitudine, indaga fino allo stremo le sue strutture interne, ne cerca i motivi e le finalità, senza trovare risposta, ma accettandola infine così com’è. In solitudine conduce la sua ricerca, come i grandi maestri, come Cézanne, il riferimento più semplice, che indaga il paesaggio di Aix, come Vlaminck ed altri grandi del Novecento; da solo affronta le sue scelte – e le dirette conseguenze – lontano dalle vie più battute dai contemporanei, dal gusto di un più facile collezionismo, fuori dagli schemi ufficialmente riconosciuti dei nuovi indirizzi dell’arte (soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta, se si pensa ad astrattismo, nucleare e informale), col rischio di esser tacciato, alla meno peggio, di pittore ancorato alla tradizione. La pittura di Verdecchia è sempre stata coerente con sé stessa, di un’onestà profonda, lontana anche dai convenzionalismi richiesti da un mercato (soprattutto partenopeo) sempre nostalgico della bella pittura ottocentesca. Eppure, con la sua maniera forte, certe volte anche di quella durezza da temere di non trovare sostegno presso i collezionisti, Verdecchia ha creato una platea di amatori che lo ha cercato fino alla fine del suo percorso, trovando sempre conferme nel mercato dell’arte. Ricordo che Van Gogh, che pure aro il suo campo in netta solitudine, sosteneva di dipingere esclusivamente per sé (nel suo caso la pittura equivaleva a ragione ed esperienza di vita), non interessandosi di trovare riscontro verso un pubblico di possibili compratori. […]

Carlo Verdecchia è, infatti, conosciuto soprattutto per questa devozione alla sua terra. Pittore di terra, di contadini e di mucche, di distese di pianure e di monti abruzzesi, Verdecchia è artista “intelligente, sensibilissimo, ricco di sentimento, e di una spietata lucidità che gli fa subito avvertire i passi falsi”, aggiungeva Girace al profilo dell’artista. «Verdecchia è un uomo laconico, contenuto, di pochi gesti. Da anni cova un fuoco che lo consuma. Sono lunghi i suoi silenzi, durante i quali si abbandona alla meditazione ed elabora il suo mondo poetico. Ma quando, dopo aver ascoltato, parla (e il soggetto del suo discorso è l’arte), il suo volto fermo […] s’illumina di strane luci e le parole fluiscono calde, vive dalla sua bocca, e si ordinano in un discorso compiuto, razionale, in cui si susseguono spesso concetti profondi, a lungo meditati». L’uomo laconico, che, come giustamente osservava il critico, ricorda il ritratto in terracotta fatto da Gemito a Michetti, ha creato un intero mondo di immagini e colori riferiti alla terra d’Abruzzo. Ciò non deve indurre a pensare che si tratti di un pittore chiuso nel suo ambiente; al contrario, Verdecchia fu un artista del presente e un uomo di elevata cultura, aperto agli indirizzi della moderna arte europea. […]

Fra le due strade aperte all’indomani del secondo dopoguerra in Italia – all’interno del dibattito fra Astrattisti e Figurativi – Verdecchia rinnovava la scelta della seconda. Fu sempre pittore figurativo, aggiornando la propria cifra linguistica, ma rimanendo fedele ai luoghi semantici su cui estendere la propria indagine. Chi non sapesse che è stato un incisore e un abilissimo disegnatore lo può facilmente dedurre dalla vigoria del segno dei suoi dipinti. […]

Nelle ricostruzioni a carattere generale del tessuto storico del Novecento, a partire dalla metà del secolo si dà la precedenza alle nuove generazioni e ai nuovi movimenti generati a quella data, lasciando alle singole monografie il compito di ripercorrere l’intera produzione di ciascun artista.

Come cambia in questi anni la pittura di Carlo Verdecchia? I temi iniziali desunti dal mondo familiare o dalla realtà che gli appartiene proseguono incessantemente. «Tutti i motivi di Verdecchia restano nell’ambito dei sentimenti più intimi, ciò che conferisce alla sua opera un’aria calda e commossa», ricordava Paolo Ricci a proposito del repertorio tematico del pittore.

Augusta, la fidanzata poi moglie, è scrutata nella sua quotidianità, in ritratti in posa o colta quasi a sua insaputa nei momenti di pausa della sua giornata […].

Liberatosi dagli schemi del «ritorno all’ordine», la sua pittura equivale a un vero e proprio viaggio esplorativo del mondo che lo circonda, mantenendo come maggiore riferimento stilistico quella libertà espressiva dei componenti dell’École de Paris – Utrillo e Soutine – su cui sembra spesso riflettere. La pennellata si spoglia di ogni costrizione, per scivolare ora fluida ora grassa o per raggrumarsi in episodi materici; la forma perde il peso della rigidità strutturale di memoria novecentista per imprigionarsi in una trama di matrice espressionista. L’espressionismo, che nel suo caso equivale a un modo di sentire e di percepire il mondo esterno attraverso il proprio io, più che a un voluto rimando culturale a situazioni e gruppi d’inizio secolo, determina anche l’uso dei colori caldi, freddi, a volte estremi.

Il nuovo linguaggio è utilizzato dall’artista per rappresentare la realtà nella sua interezza e nella sua bellezza. Oltre alla famiglia, alle nature morte di oggetti tratti dal quotidiano, senza rinunciare a crani di ovini e polli spiumati, Verdecchia punta il suo sguardo a quell’universo incantato della campagna e dei monti abruzzesi, scrutato nei suoi più intimi segreti, fino a delineare – guardando i suoi dipinti tutti insieme – un mondo reale e parallelo. […]

«E chiaro – scriveva Munari nel 1982 – siamo alla presenza di un pittore tutto preso dall’uomo e dalla natura, meglio, dall’uomo inserito nella natura come in un insieme rigoroso volumetrico, un unico insieme palpitante nel quale l’uomo diventa natura», aggiungendo che Verdecchia era «un pittore che ha trovato, dunque, nell’Abruzzo le ragioni dei suoi contenuti, ma che queste ha sviluppato enucleandole in un discorso più ampio, universale, che abbraccia la condizione eterna degli uomini radicati alla terra in un paesaggio dalle profondità storiche. E, interpretarlo diversamente sarebbe tradire la sua pittura, quei suoi tagli compositivi, quei colori, quella sua forza tutta moderna. E, la sua si farebbe pittura piacevole soltanto, ed invece fa pensare, ed ha il respiro del tempo, e ci ripropone, con l’arcaicità delle figure, il senso dell’eterno, la vacuità dei sentimenti effimeri, la forza di seguitare a vivere».

I temi di famiglia e della natura abruzzese ritornano anche nell’attività grafica e disegnativa.”

Isabella Valente

Carlo Verdecchia, un maestro del Novecento

a cura di Isabella Valente - Mostra, Polo Civico Museale, Rivisondoli - 2011

“[…] anch’egli [Carlo Verdecchia] aderì a quell’indirizzo fondato su un’unità di forma e di stile derivante dall’orientamento del gruppo intitolato Novecento, in cui si riconobbe l’arte Italiana degli anni Trenta: composizioni equilibrate di oggetti e figure, ardite inquadrature, immobili figura tornite come statue, esaltazione dei valori plastici attraverso poche variazioni di tono e un utilizzo omogeneo della luce. Questo indirizzo, dichiaratamente italiano, fu inteso da Verdecchia in maniera del tutto personale, tanto da coniugarvi spesso un marcato uso espressionista della maniera pittorica oltre a dichiarati riferimenti ad altri movimenti europei. […]

All’indomani della seconda guerra, anche Verdecchia abbandonava questa strada intrisa di un riferimento tangibile al recente passato da dimenticare (nelle linee generali del Novecento il fascismo aveva riconosciuto un’arte di Stato). Dà allora l’avvio ad un percorso personale: il segno si libera, il colore acquista una ritrovata luminosità. Senza tralasciare i riferimenti ad altri contesti moderni europei, si accosta alla sua terra, l’Abruzzo, prediletto nella scelta tematica, accanto a tutto ciò che gli è familiare, gli amici, la famiglia, gli oggetti quotidiani. Nasce un mondo poetico di cose e di luoghi raffigurato in tutti i suoi più intimi segreti. […]

La libertà del colore ricorda spesso i fauves, la struttura linguistica della composizione a volte Cézanne, il segno graffiante e nero certe soluzioni di Soutine, la pennellata rimanda ad echi espressionisti: a questi riferimenti colti, si aggiunge la percezione lirica della natura, il profondo sentimento con cui egli sente il mondo intorno a sé e su cui riflette.

Coerente con sé stesso fino alla fine, Verdecchia torna oggi a far parte integrante del tessuto storico dell’arte italiana, di un secolo che per troppo tempo ha tagliato fuori dalla conoscenza il suo nome come quello di tanti altri, che, al contrario, hanno fatto parte integrante di esso e delle sue dinamiche.”

Isabella Valente